近日,“百廿风华 播芳六合——西泠印社社藏金石书画精品展”在广州艺术博物院(广州美术馆)开展。该展览为西泠印社近年最大规模外展,展出书画、篆刻、金石拓本、印谱等多个门类200余件社藏珍品。在中国古代艺术殿堂中,相比诗书画,印学难以显学自居。然经不住西泠印社门庭阔大,网罗吴昌硕、齐白石、黄宾虹、潘天寿、傅抱石、李叔同等赫赫名家,故谙于篆刻者虽少,慕名而来观展者众。

若回溯篆刻艺术史,江南与岭南渊源颇深。清代中后期,随着岭外印人先后游粤传艺,“浙派”印风被及岭南。倘以河源为锚点,河源近年亦出过西泠印社社员。而翻阅这位河源籍艺术家的研究著作,其中又有不少专论聚焦“浙派”印风对岭南篆刻的影响与融构。

值西泠印社特展在穗展出之际,不妨浅学东坡“八面受敌”读书法,先从展览本身管窥金石学堂奥,再从河源籍西泠印社社员邝以明经年所研,探知“粤派”篆刻艺术流变。

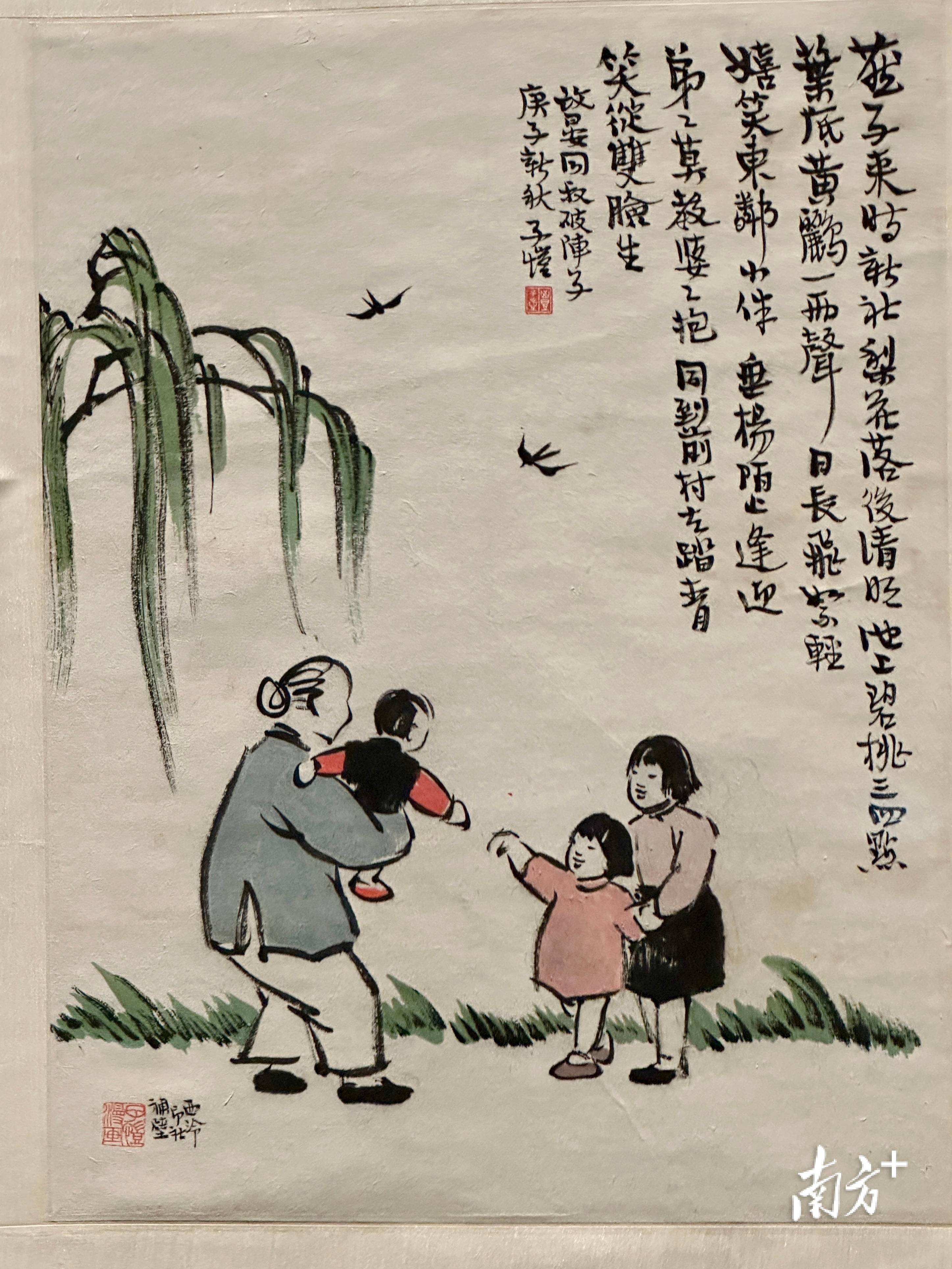

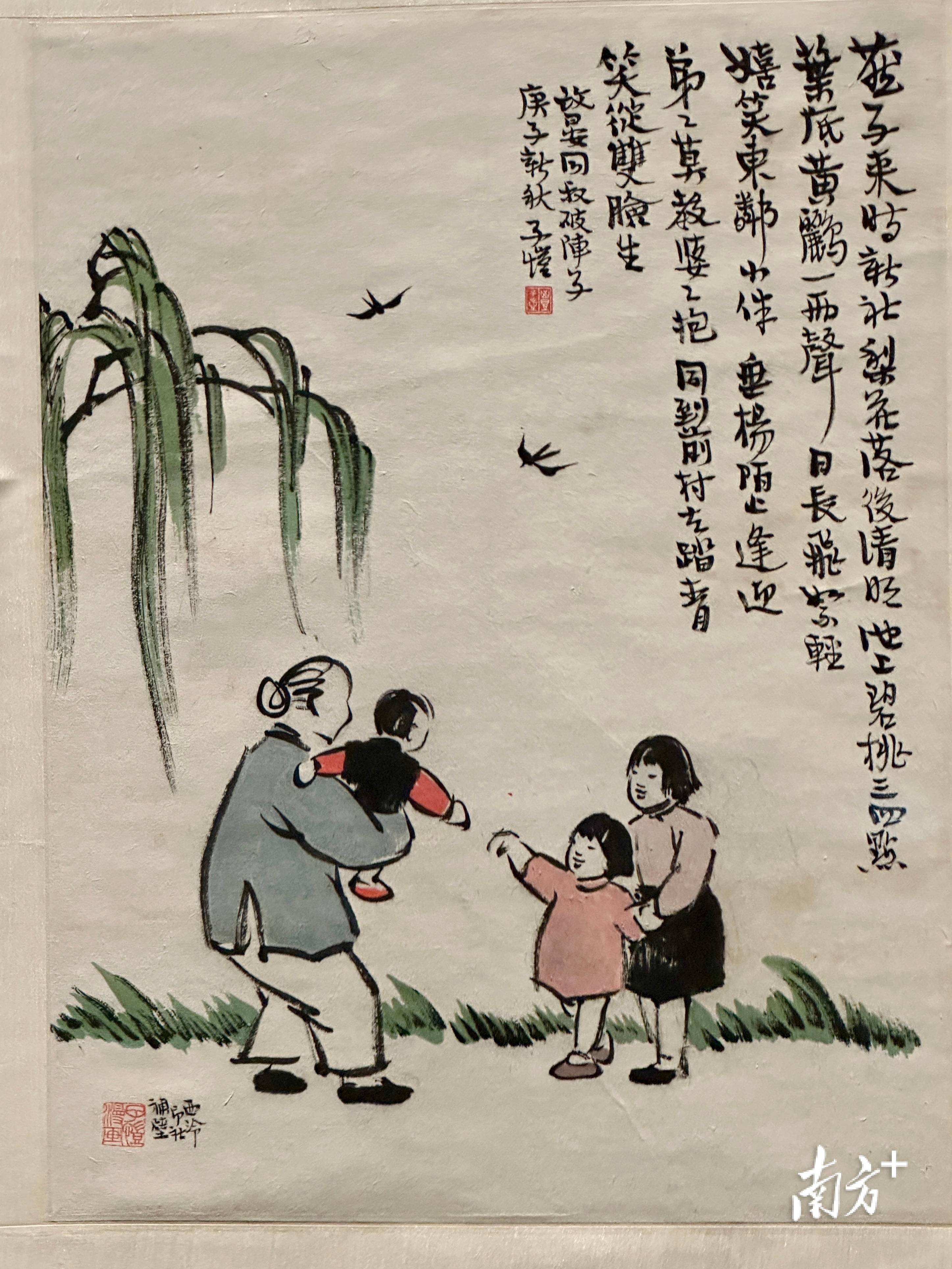

丰子恺《人物图》。款识:燕子来时新社,梨花落后清明。池上碧桃三四点,叶底黄鹂一两声,日长飞絮轻。嬉笑东邻小伴,垂杨陌上逢迎。弟弟莫教婆婆抱,同到前村去踏青,笑从双脸生。改晏同叔“破阵子”,庚子新秋,子恺。西泠印社补壁。

“保存金石、研究印学、兼及书画”

清光绪三十年(1904年),杭州西湖孤山一隅,丁仁、王禔、叶铭、吴隐等人有感于印学之不振,矢志存亡继绝,捐地出资,兴建楼阁,发起创立西泠印社。1913年,西泠印社第一次社员大会公推海上金石书画巨擘——吴昌硕为社长。当此之时,天下印人云集景从,东瀛名家慕名前来。只有深孚众望的文化领袖,才够格担任西泠印社社长。因此,在创立以来的122年里,只有吴昌硕、马衡、张宗祥、沙孟海、赵朴初、启功、饶宗颐七位艺坛泰斗、学界领袖被推举为社长。

![]()

潘天寿《秃鹫图》。此画是1963年潘天寿为庆贺西泠印社六十周年而作的指头画,极见生涩凝练、古拙厚重之意。

作为海内外成立最早的金石篆刻专业学术团体、我国现存历史最悠久的文人社团,西泠印社以“保存金石、研究印学、兼及书画”为宗旨。何谓金石、印学,兹略分说如下:

金石学是研究古代钟鼎彝器碑碣石刻﹑考辨古今文字的一种专门学问,肇始于宋代。北宋词人李清照丈夫赵明诚便是一名金石学家,其所撰《金石录》汇录镌刻在古代青铜器和石碑上的文字资料。有清一代,朝廷一面提倡经学,一面大兴文字狱,汉族士人遂不问政治。乾嘉年间,学者尤重文字训诂、名物考据、古籍校勘,对金石学勃发前所未有的兴趣。

![]()

赵明诚《金石录》汇录镌刻在古代青铜器和石碑上的文字资料。

随着金石学研究的深入,清人马起凤、释达受等开始将器物立体原貌拓印到平面拓纸上。以此次展出的《汉三老碑拓本》为例,汉三老碑是江南仅见的汉碑,故又号称“两浙第一碑”,为西泠印社镇社之宝。观者从旧拓可以获知,碑文记载地方官“三老”祖孙三代的名讳、忌日等,以此示意子孙应有所避讳,并铭记祖辈的德业和忌日。

![]()

此次展出的《汉三老碑拓本》,碑文记载地方官“三老”祖孙三代的名讳、忌日等,以此示意子孙应有所避讳,并铭记祖辈的德业和忌日。

金石学为篆刻提供文字资源、历史依据和审美灵感。篆刻则可视为金石学的艺术延伸。古时,文人墨客多借助印工之手制作印章。唐朝以降,开始自镌印章。清代中期,文人篆刻创作进入繁盛时期。

乾嘉年间,丁敬开创“浙派”,形成切刀风格,行刀波磔而进,锋棱毕现,线条古朴苍劲,富有金石味。继起者有蒋仁、黄易、奚冈,世称“西泠四家”或“浙派四家”。“邓派”形成稍晚于“浙派”。邓石如篆刻得力于书法,强调“印从书出”,印文篆法掺以碑额题字,体势笔意沉雄朴厚,章法上强调“疏处可以走马,密处不使透风”,使当时局限于取法秦汉玺印的风气为之一变。

晚清篆刻群体空前活跃,文人篆刻创作进入巅峰,涌现出以徐三庚、赵之谦、胡鑺、吴昌硕、黄士陵(字牧甫,即后文所提黄牧甫)、齐白石为代表的篆刻家。随着“浙派”印人徐三庚、皖人黄牧甫等先后入粤,岭南印学的故事渐次拉开帷幕。

时人印风、本土印风及“粤派”印风三分天下

河源人邝以明,毕业于广州美术学院美术学专业中国画教学方向。除美术教育与创作外,邝以明以晚清民国岭南地区的书法、绘画、篆刻为考察对象,撰写包括符翕、黄士陵、邓尔雅、居巢、居廉、柯有榛、杨其光、高剑父、高奇峰、沈仲强等专论。2016年,其文《基于邓尔雅的非汉字系统文字入印现象探讨近代岭南旧学新知对“粤派”篆刻艺术的影响》获西泠印社国际学术研讨会一等奖第一名。借此殊荣,邝以明得以侧身“天下第一名社”西泠印社社员之列。

![]()

截至2025-08-03,西泠印社共有20名来自广东的社员。

岭南与江南的往来授受,既寓于邝以明的个人经历,又导乎先路,促进岭南篆刻艺术在持与守、破与立间形成自家风格。邝以明《晚清民国岭南美术论稿》认为,广州受晚清一口通商所带来的海外贸易经济勃兴的影响,大量私人收藏家拥有丰富的资金从事金石的搜购,与之相应的金石考订亦在岭南得以大行其时。

![]()

今年春节,“云起龙骧——当代艺术名家龙砖拓片创作展”在河源开展,其中便有邝以明作品《直上青霄》。 资料图片

篆刻一门,清季“浙派”“皖派”雄踞印坛。随着“浙派”印人杨澥弟子常云生、陈曼生弟子余曼庵、徐三庚等人先后游粤传艺,遂使“浙派”印学被及岭南。邝以明《印迹:晚清民国岭南印学的发展及其文化融贯》专门考察东莞可园张敬修家族交游史:张氏一族通过集聚印人、文士于可园,进行金石研析、印谱辑拓、篆刻交流等系列艺术活动,促使不同地域的印人频繁交流,从而整体提高可园及其周边城市印人的印艺水平。

当时,受常云生印风影响的广州粤雅堂一派,与受余曼庵印风影响而活跃于东莞、广州、顺德、佗城等地的一派,并峙于岭南。其后,随着徐三庚两度客粤,与岭南文士过从甚密,其婀娜妍媚的印风引起岭南印人竞相师学,从而逐渐打破常、余印风并峙岭南印坛的局面。

![]()

余曼庵1854年于佗城刻(朱文印)“梅生”,纵2.4厘米,横2.4厘米。 资料图片

“浙派”内部虽有破立,但后学末流仅仅追求表面形式,效仿其切刀之法,运刀细碎,作品难免带有斧痕习气。岭南儒学大师陈澧曾任河源县学训导,受“朴学”影响,他主张必先重小学、懂篆法、有学识,而至印学,并倡导“古茂浑雅”的印风。可以说,以陈澧为代表的本土印风力纠受“浙派”影响的时人印风之弊。其后,皖人黄牧甫来粤,居粤近二十年间,既受陈澧的印学理念影响,又于浙、皖两派外另辟蹊径,形成清峻雅逸的风格,并孕育出新的篆刻流派“粤派”。

以上寻章摘句、“八面受敌”,仍是局限于梳理回顾。印学一事,实是知之甚少。此次展览,西泠印社遴选具代表性的十部印谱(即集辑玺印篆刻的书籍)进行展示,据说以陈介祺辑拓《簠斋印集》和吴大澂辑拓《十六金符斋印存》最为珍贵。正当暑期,不少家长带着孩子至各大博物馆及景区“打卡”。纵使对篆刻艺术知之甚少,仍不妨碍把手账本作为“印谱”,热热闹闹地敲纪念戳、盖套色章。

※参考文献

《晚清民国岭南美术论稿》,邝以明 著

《印迹:晚清民国岭南印学的发展及其文化融贯》,邝以明 作

南方+记者 李娇

【作者】 李娇

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端